2024年8月,我校六个基层党组织入选北京高校党建工作“标杆院系”“样板支部”培育创建单位。一年来,在学校党委坚强领导下,各基层党组织以学习教育为契机,深入贯彻全国全市教育大会精神和学校第四次党代会精神,强化理论武装,努力担当作为,奋力实干创先,推动高质量党建引领高质量发展不断取得新进展、迈上新台阶。

北京高校党建工作“标杆院系”培育创建单位

植物科学技术学院党委

“农”科攻坚破难题,融合驱动科研创新

现代园艺学教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,新增生物育种技术新农科引导性专业。近5年获批教育部新农科研究与改革实践项目和北京高校教学创新团队等省部级项目6项。获北京市自然科学奖、神农中华科技奖等省部级(含)以上奖励50项,授权专利96件,培育小豆、甘薯等新品种41个,以实际行动践行强农兴农使命。

“农”味课堂育人才,党建引领教学提质

创建“红色教育+专业实习+社会实践+乡村振兴+学科竞赛”的“五位一体”实践育人模式,持续上好“红绿融合”乡村振兴“大思政课”,《设施园艺学》课程上线新华网“新华思政”平台,相关育人经验被《中国教育报》报道。园艺研究生第一党支部入选第二批全国高校“百个研究生样板党支部”培育创建单位并通过建设验收,园艺教师第一党支部入选北京高校党建工作样板支部,学生党支部获评北京高校红色“1+1”示范活动一等奖。学院12名师生组成的“北京农学院灾后重建青年突击队”入选“北京市青年突击队”。

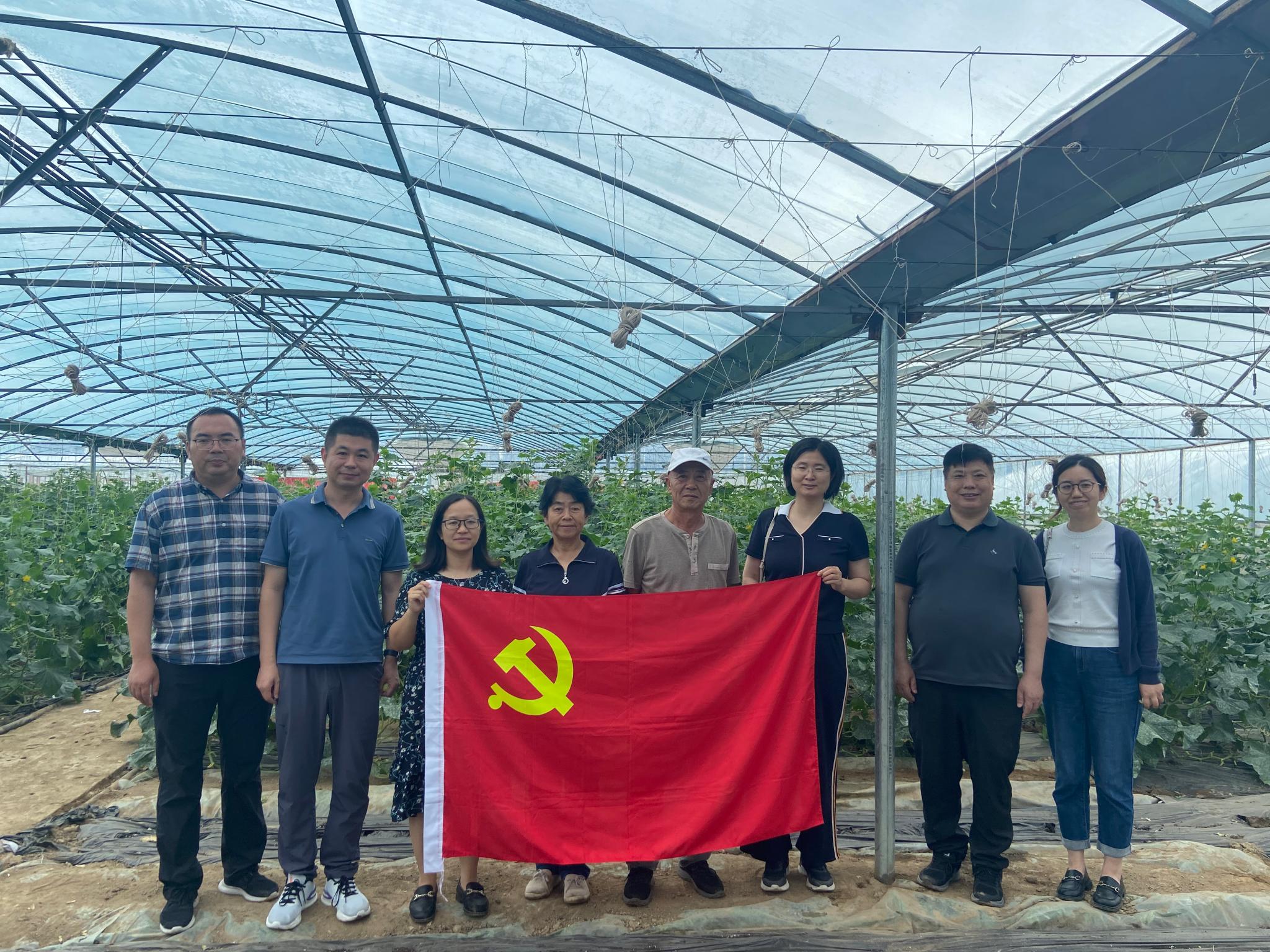

“农”情服务践初心,联动赋能乡村振兴

组建“乡村振兴党员服务团”,依托“科技小院”“博士农场”“教授工作站”开展乡村振兴工作,涌现一批“苹果教授”“番茄教授”“板栗教授”“蘑菇教授”“甘薯教授”等奔走在京郊的助农专家、行业能手,帮扶案例入选全球最佳减贫案例、教育部省属高校精准帮扶典型项目,11人次获市级脱贫攻坚表彰。

北京高校党建工作“标杆院系”培育创建单位

生物与资源环境学院党委

思政铸魂,田间课堂育新人

生资学院党委以“知农爱农”为育人底色,构建“课程+实践”双轮驱动的思政育人体系。全覆盖推进课程思政改革,打造“田间课堂”“红色研学”等特色实践项目。5项案例入选全国高等农林院校课程思政优秀案例,获评北京高校优质本科课程、教材、教案等10余项。形成“课程有温度、育人有深度”的思政品牌,师生知农爱农、强农兴农的使命感显著增强。

赋能强师,多维培育显成效

以“党建引领筑根基多维赋能促成长”为主线,构建“专家引领、实践锤炼、挂职历练”平台,激活青年教师发展动能。近两年,开展教学与科研能力提升活动50余场,成立青年科学技术工作小组,选派3名教师在校内外挂职。学院2名教师获评北京高校青年教学名师,4人获评北京高校青年教师教学基本功比赛一等奖,形成“教学相长、双向赋能”良性循环,营造“尊师重教、双向奔赴”的育人生态。

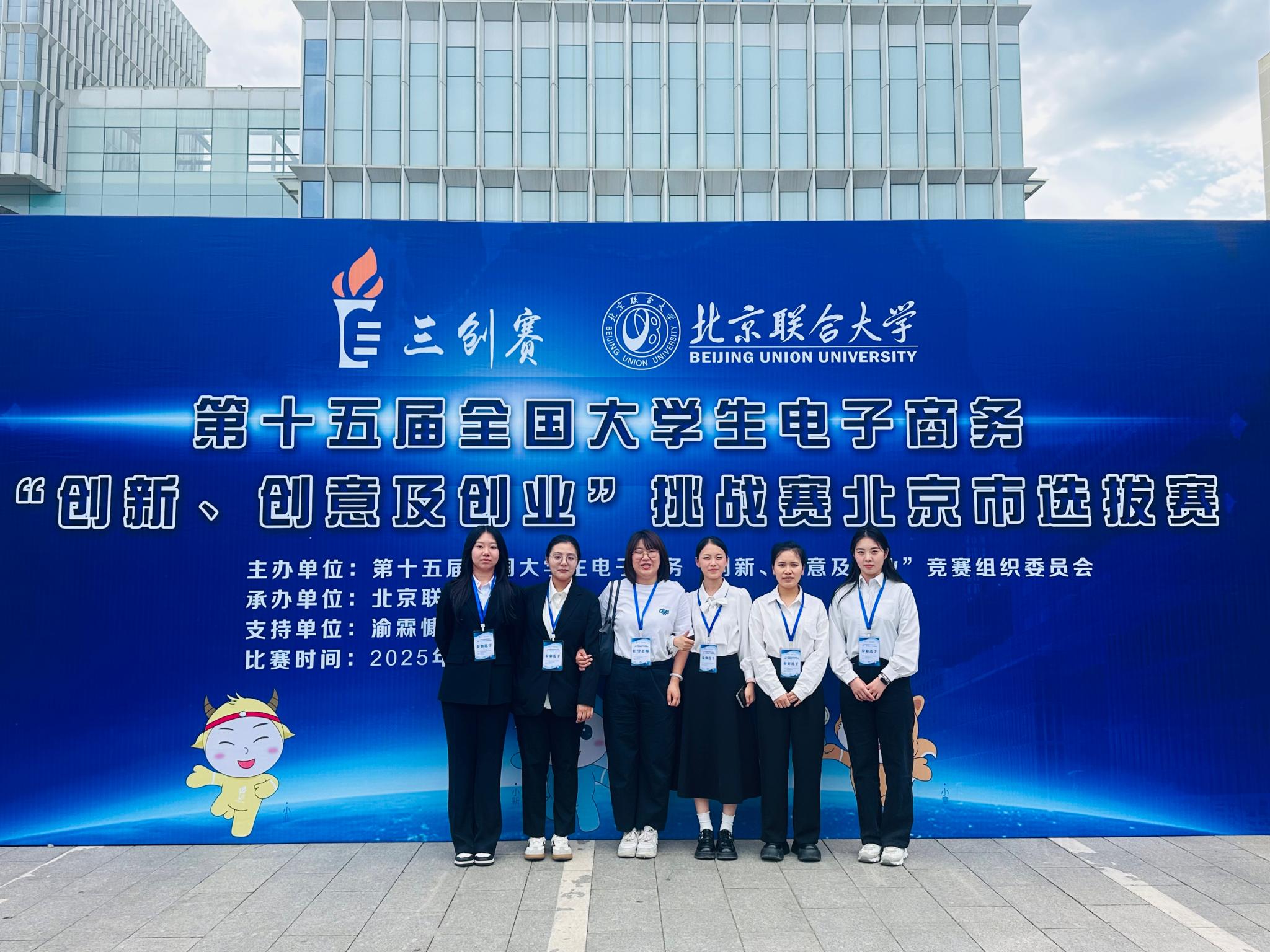

赛学提质,人才培养结硕果

以“赛学融合”为突破口,构建“以赛促学、以赛促教、赛教融合”的人才培养模式。学院连续三年荣获首都高校师生服务乡村振兴行动计划一等奖,连续三年荣获北京高校红色“1+1”示范活动三等奖,师生获评国家级、省部级奖项450余项,社会服务成效获人民网、北京电视台等主流媒体宣传报道。学院创新打造“红绿融合”的“行走大课堂”,将学科竞赛与乡村振兴、红色教育深度结合,推动学生从“课堂学”到“田间练”,从“理论知”到“实践行”,实现“学用贯通、知行合一”的育人实效。

北京高校党建工作“样板支部”培育创建单位

食品科学与工程学院酿酒工程本科生党支部

“123工作法”助力科教融合

支部坚持“一个引领、两个融合、提升三力”的“123工作法”,扎实开展党建工作。积极探索“党建+专业”融合模式,将党课开在葡萄园、葡萄酒车间等乡村振兴一线,支部党员在各类学科竞赛获奖85项,其中国家级7项、省部级32项。参与科研项目10余项,发表高水平SCI论文4篇,获得3项发明专利、1项实用新型专利授权。

“1+N”推进产学研融合

支部积极探索政企校地“1+N”模式,加强校地企融合、产学研融合。多年来通过技术培训、线下帮扶等,在京津冀、新疆、宁夏等地持续开展支农扶农实践,指导村民创新包装20余种、优化采摘园4个、建立网红打卡地3个、培养“网红果农”6个、带动就业80余人,促进农户增收14万余元,为当地葡萄与葡萄酒产业发展作出积极贡献。

“1+1”擦亮党建品牌

支部用好支部共建抓手,与农村党支部深入开展“红色1+1”支部共建,相关事迹获评北京高校红色“1+1”示范活动一等奖,入选教育部第七届省属高校精准帮扶典型项目和市委教育工委“时代新人强国行”首都大学生主题社会实践优秀案例。发挥优秀学生党员先锋模范作用,探索“党团1+1”支部共建模式,获批立项学校学生党员“先锋力行动”重点项目。

北京高校党建工作“样板支部”培育创建单位

生物与资源环境学院生物工程研究生党支部

党建引领强根基先锋聚力显担当

支部以“强基固本”为主线,严格落实“三会一课”制度,创新构建“教育-管理-服务”全链条培养机制。关键时刻勇挑重担,成立实验室安全党员督查组,推动党员在校园治理中发挥先锋模范作用。近年来,支部4人获国家奖学金,8人获市级以上荣誉,100余人次获校级表彰;主持校级教改项目1项,发表科研论文20余篇。

科技兴农践初心乡村振兴展作为

支部积极引领党员投身乡村振兴一线。打造“党建+科技服务”品牌,将实验室搬到田间地头,推动“产学研用”深度融合,开展技术指导50余次,培训农户300余人次,获首都高校乡村振兴行动计划一等奖、全国农科研究生乡村振兴志愿服务活动一等奖,相关事迹获北京卫视、北京日报、农业农村部网站等主流媒体专题报道。

绿色创新促发展生态建设显担当

支部构建“科研-实践-服务”一体化模式,聚焦首都生态文明建设,创新研发农林废弃物资源化利用技术,在5个乡村示范点推广应用,荣获首都高校乡村振兴行动计划一等奖、全国农科研究生乡村振兴志愿服务活动一等奖,先进事迹多次被北京卫视报道,以党建优势赋能生态环境科技创新。

北京高校党建工作“样板支部”培育创建单位

文法与城乡发展学院农村区域发展教师党支部

固本强基,筑牢组织根基

党支部着力建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定的坚强阵地。严格落实“三会一课”制度,建立“理论学习+师德考评”双机制,实施“政治建设+一融双高+示范引领”三大工程,不断夯实组织根基,筑牢党员信仰之基。支部党员荣获学校“优秀党务工作者”“最美北农人”等称号,不断加大典型事迹宣传,夯实信念根基。

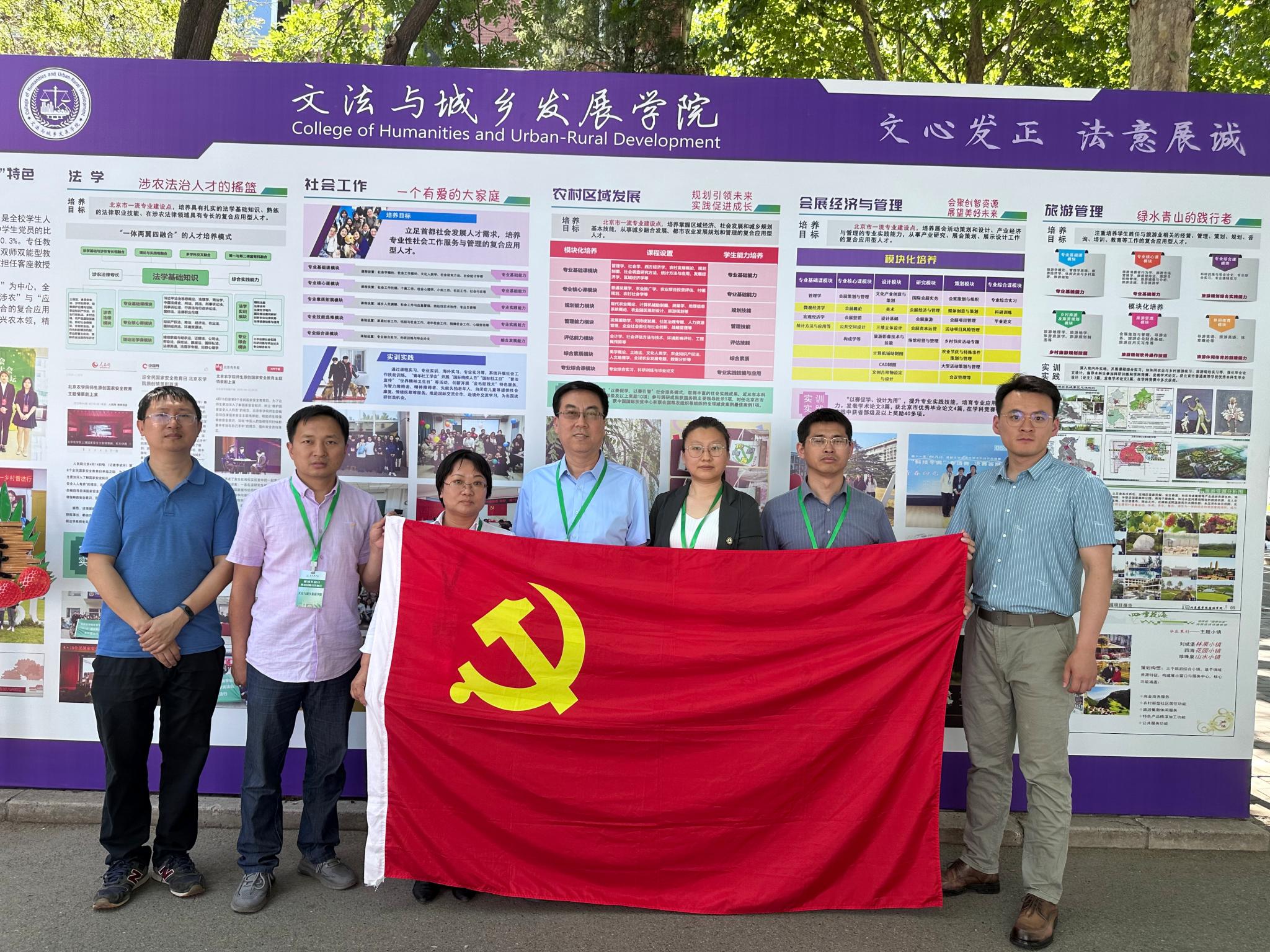

深耕三农,服务乡村振兴

党支部创新构建“党建+思想引领、科研创新、社会服务、榜样力量”四位一体模式,依托“两站一院一基地”平台,常态化组织党员深入乡村开展科技支农服务。支部党员研发的“大桃文创”产品设计、乡村振兴特色营造策略等成果,被平谷区农业农村局、延庆区大庄科乡政府等采纳并推广应用,有效服务地方发展需求。《人民日报》、中国网、北京卫视等多家主流媒体,多次对支部党员服务乡村振兴的生动实践做法和显著成果进行深度报道。

铸魂育人,深化课程思政

党支部以助推“建设国内一流国际知名都市农林特色高水平应用型大学”为目标,将支部建设与发展融入教书育人的根本任务中,着力建设北京市一流专业,支部党员教师精妙融合显性教育与隐性教育,将价值引领贯穿知识传授和能力培养全过程,实现育人目标内化于心、外化于行。大力推进“思政课程”与“课程思政”同向同行、协同发力,持续提升专业内涵与竞争力。支部相关工作案例入选联合国粮农组织颁发的“全球最佳减贫案例”、党员教师申获省部级教改课题多项,指导学生参加“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛等比赛,获省部级及以上学科竞赛奖项20余项。

北京高校党建工作“样板支部”培育创建单位

植物科学技术学院园艺教师第一党支部

党建引领,组织活力迸发

党支部坚持党建、科研、教学、人才培养、社会服务“五位一体”工作机制,推动党建与业务同频共振、互促共进。近五年,获批国家、北京市自然科学基金和国家重点研发项目子课题等20余项,科研经费1.8亿。获评北京市技术推广奖3项、神农中华农业科技奖2项、梁希林业科学技术奖科技进步奖三等奖1项。指导学生在“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品等竞赛中获奖10余项。

党员先行,先锋作用凸显

党支部倡导“党员先行”理念,引导党员在关键时刻站得出来、顶得上去,支部党员勇于担当、积极作为。其中,4人被授予市级脱贫攻坚先进个人,3人赴首都乡村振兴一线挂职锻炼。支部党员谷继成、韩莹琰等先进事迹被北京电视台、学习强国等广泛宣传报道。

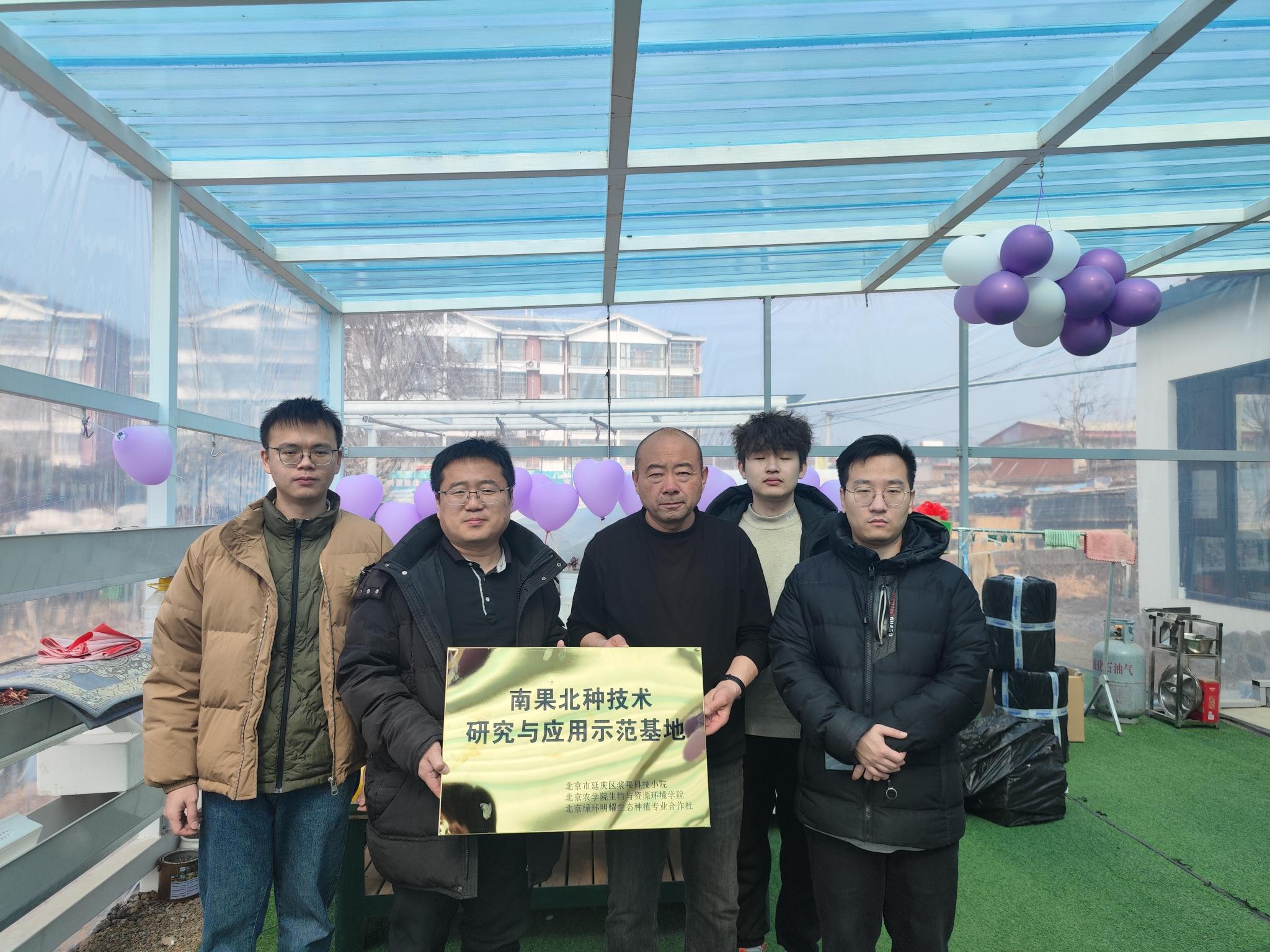

发挥优势,科技赋能发展

党支部发挥园艺学科的专业优势,主动服务国家战略,深度融入京津冀协同发展大局开展科技帮扶。聚焦首都及周边地区特色产业发展瓶颈,精准打出“科技引领、品牌提升、模式创新、能源优化”组合拳,有效推动首都蔬菜、草莓、苹果、葡萄、板栗等特色产业发展的提质增效与转型升级。连续7年组织赴河北张家口开展社会实践,将技术送到田间地头,把温暖送入农户心间,相关工作成效显著,获团市委表彰,为区域协调发展和乡村振兴贡献了坚实的科技力量。